【泉大津だんじり祭】地域をつなぐ力、子どもたちへ だんじりが紡ぐまちの絆②

勇ましい掛け声とともに、豪華なだんじりが街を駆け抜ける。

10月に泉大津で開催された「だんじり祭」では、子どもたちが「そーりゃ!」と元気な掛け声を響かせていました。この祭りは、見て楽しむだけでなく、地域のみんなで作り上げる大切な行事。子どもからお年寄りまでが力を合わせることで、まちの絆が強まり、次の世代へと伝えられていきます。

泉大津だんじり祭は、市内の大津・泉穴師、助松・曽根の4神社の地区で各町自慢のだんじりが、勇壮にまちを駆け抜けます。

今回、泉大津カルチャー編集部は、曽根・助松地区にある森町の子供会に密着し、その舞台裏をのぞいてみました。

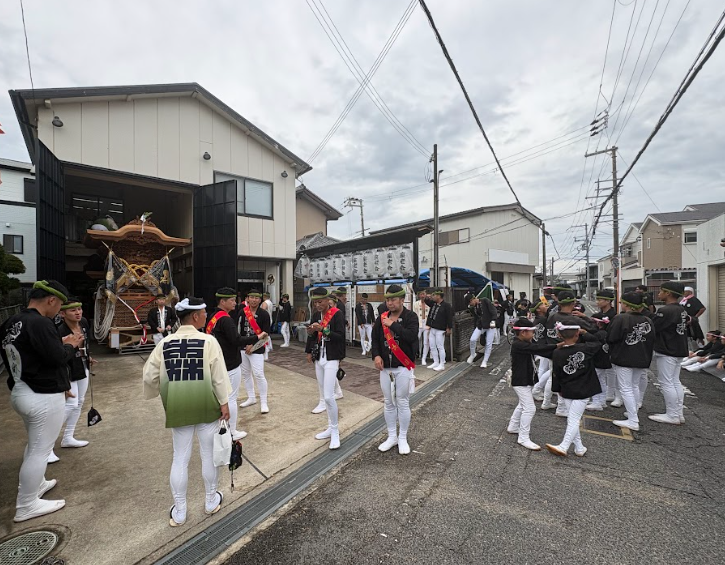

10月12日午前8時ごろ、森町のだんじり小屋からだんじりが街へ繰り出しました。

小学生や小学生以下の子ども達も参加し、氏神様に地域全体の五穀豊穣や安全を神様に祈願する「宮入り」が行なわれます。

だんじりの曳き手は、そのだんじりを所有する町のメンバーで、子どもから年配の方まで幅広い年代の方が参加します。親と手を繋ぎながら綱を握っていたり、お兄ちゃんにアドバイスをもらいながら綱を曳いたり、みんな楽しそうに祭りに参加しています。

午前10時、宮入りが終わり、近くの公園で休憩時間に入るとー

「子供会のみなさーん!お菓子とジュース配るよー」という声が響くとともに、

ぞろぞろと声のもとへ子どもたちが寄ってきました。

だんじりの前方では綱を曳く小学生のこどもや、後方では、駆け抜けるだんじりに必死に走ってついていく子供の姿が見れます。

まだ残暑が残る厳しい中で、しっかりと子どもたちの体調管理もしてあげないといけません。

このような役目を担うのが、森町の小学生以下の子どもが参加する子供会です。

「だんじりに参加する子ども達の隣について安全見守るという事がこれまでなかった。」と、これまでの子供会の課題について話すのは、森町の子供会会長の吉田浩之さん。

吉田さんは、もっと町全体で子ども達を見守らないといけないと思い、奥さんや家族などの有志を募り、去年に子供会の会長になりました。

11時ごろ、少し早いランチの時間です。

森町のだんじり小屋の横には「子供会詰所」が設置されていて、そこで子ども達はお昼ご飯を食べます。

お弁当やお茶の手配はもちろん子供会です。

しばらく時間がたち、お弁当を食べ終わった子ども多くなってきたころ、吉田さんの声が響きます。

「お弁当そのままにしてるの誰や!?ちゃんと後片付けせなあかんで!」

子供会の大人の役割は、子どもの体調管理だけではなく、親のようにマナーや挨拶なども教えているみたいです。

子どもたちにとって、大切な学びの場でもあるんですね。

子供たちが生き生きとした姿でだんじりを楽しむ、その背景には、子ども達を支える子供会の努力があるんですね!

また、地域の子どもが地域のイベントに参加するのは、伝統を引き継いでいくためにも重要な役割を担っているようです。

「子ども達に祭りに参加して好きになってもらって、伝統行事を引き継いでほしい。」

こう話すのは、森町の自治会長の池野光治さん。

池野さんは、10年以上前に自治会に入りましたが、そのころと比べてだんじりの曳き手が少なくなっています。

他の町でも同様の課題を抱えており、同時に、違う世代の住人同士の交流も少なくなってきています。

若い人との交流が減れば、自治会に入る人も少なくなり、地域のつながりが薄くなっていくと言います。

「若い人と話すと刺激を受けます。だんじり祭りを通じて人間関係の輪を広げていきたいです。」(池野さん)

さて、改めて森町のだんじり密着に戻ります。

この日のイベントの1つである「パレード」の準備が始まりました。

パレードは「曳行」や「やり回し」を披露する、まさにだんじりの「見せ場」です。

森町では子供会のメンバーが何やら仕込みをしているよう・・・

子ども達には色鮮やかな風車が渡されました。

こういった小物なども用意するのも子供会のメンバーです。参加する子ども達はもちろん、観客も楽しめるような仕掛けを計画してきました。

勢いよく風車を回しながら走る子ども達。

疲れもところどころ見えましたが、それでもだんじりは止まりません。

そんな疲れを吹き飛ばそうと、子供会の会長の吉田さんも拡声器で森町のアピールして会場を盛り上げます。

クライマックスでは、仕込んでいたクラッカーも発射し、会場は盛り上がってました!

クラッカーの回収も子供会の仕事のようです。

祭りを支える裏方が大活躍ですね!

子ども達の活躍もあって、無事、祭りを走り切った森町のだんじり。

子供会を引っ張る吉田さんには、地域に対する特別な思いがあるようです。

「だんじり祭りは大きなイベントの1つであって、それ以外にも地域でイベントを開催しています。森町の盛り上げのきっかけになりたいです。」

森町の子供会は、遠足や餅つき大会、ボーリング大会など1年間を通して様々なイベントを企画・開催しています。

おとなと子ども達が一緒に楽しんでいるのがうかがえますね。

子供会に所属できるのは小学生まで。中学生になると抜けなければなりません。

卒業イベントでは、涙涙の感動のシーンもあるようです。

「子供会に入ることで、『顔は覚えた、おっちゃんの目の黒いうちは悪さするなよ』とか、何かあった時にあそこに行ったら逃げ込めるとかそういう関係をつくることができます。同じ町内でも隣近所の付き合いがなかったりするので、子供会やっていることで、見守れるし、挨拶をし合える繋がりができます」(吉田さん)

吉田さんが印象に残っているのは、小学校の運動会のリレーに子供会のメンバーが出た際に、「がんばれー!」と大きな声で応援した時のことです。応援された子はその時は少し恥ずかしそうにしてましたが、家に帰ると親に「皆が応援してくれて嬉しかった。子供会に入って良かった」と言っていたそう。

「子供会は1つのきっかけで、おじいちゃんおばあちゃんも、この子らがいてるから自分も頑張らなあかんなっていう感じになります。それが地域が元気になることに繋がります。子供会のイベントにおじちゃんおばちゃんが1人でも2人でも参加してくれたら、それだけで嬉しいです」

掛け声と太鼓のリズムに包まれた森町のだんじり。そこには「祭りを楽しむ」だけではない、地域で育て、学び合う姿がありました。大人が教えるのは、ただ曳き方ではなく、人との関わり方や感謝の心です。

そして地域で育っていく子ども達が、伝統を受け継ぎ、地域のつながりを強くしていきます。

この営みが、泉大津のまちを支えているのかもしれません。